Heridas Líquidas

No había caído en cuenta, lo hice el miércoles: uno no piensa en el Guaire, uno cree pensar en el Guaire. Uno no tiene una imagen del Guaire. Uno en realidad cree tener una imagen del Guaire. Esa imagen es un espejismo. Ese espejismo es pertinaz; pero, sobre todo: ese espejismo es aún más fuerte que la realidad.

El miércoles, después de escucharlo por cuatro, cinco, seis horas, después de mirarlo largamente, después de detallar un segmento de su margen, un recodo de sus cañerías, el moho de sus paredes de concreto, acabé por hacerme a la idea que jamás le había dado un lugar que no fuese la superficialidad del pensamiento, un esquema resbaladizo, pobre. Una falsa ficha dentro de un conjunto de vagas geografías. Esa ficha, sin embargo, es más fuerte que la misma realidad. Esa ficha es la única ficha posible.

Me tocó en la tranca, durante las protestas de ese día, a doscientos metros del punte de Los Leones. La noche anterior se supo del asesinato de los tres hermanos Faddoul y de su chofer, Miguel Rivas. Los Faddoul vivían en Vista Alegre. Ahora los vecinos trancaban la autopista.

No estaba en desacuerdo con la tranca. En la cola casi nadie estaba en desacuerdo con la tranca de la autopista. Una dolorosa fatalidad, como tantas otras dolorosas fatalidades que nos toca vivir a diario en un país que es, a su manera, una forma de la locura. Un empresario italiano asesinado la semana anterior. (Pump, pamp. Dos tiros, algunos otros episodios sórdidos de los que no me he querido enterar. Se acabó lo que se daba). Ahora la noticia, la noche anterior, que los tres niños y su chofer secuestrados por cuaranta días habían sido, finalmente, asesinados. No lo sabíamos, no había ocurrido, pero más tarde, ese mismo día, un reportero gráfico que cubría las protestas también sería asesinado con un tiro en el pecho en la misma autopista donde veíamos el Guaire. Pump. Seis muertos.

No es nuevo. Es notorio, pero no es nuevo. A. me contaría, al día siguiente, el comentario de un niño: no sé por qué tanta protesta porque mataron a esa gente. En el barrio matan a un gentío todas las semanas. Una persona lo decía de otra forma esa tarde en un programa de radio: más muertos que en Iraq. Que no es decir poco. Las dos miradas son la misma.

El miércoles, después de escucharlo por cuatro, cinco, seis horas, después de mirarlo largamente, después de detallar un segmento de su margen, un recodo de sus cañerías, el moho de sus paredes de concreto, acabé por hacerme a la idea que jamás le había dado un lugar que no fuese la superficialidad del pensamiento, un esquema resbaladizo, pobre. Una falsa ficha dentro de un conjunto de vagas geografías. Esa ficha, sin embargo, es más fuerte que la misma realidad. Esa ficha es la única ficha posible.

Me tocó en la tranca, durante las protestas de ese día, a doscientos metros del punte de Los Leones. La noche anterior se supo del asesinato de los tres hermanos Faddoul y de su chofer, Miguel Rivas. Los Faddoul vivían en Vista Alegre. Ahora los vecinos trancaban la autopista.

No estaba en desacuerdo con la tranca. En la cola casi nadie estaba en desacuerdo con la tranca de la autopista. Una dolorosa fatalidad, como tantas otras dolorosas fatalidades que nos toca vivir a diario en un país que es, a su manera, una forma de la locura. Un empresario italiano asesinado la semana anterior. (Pump, pamp. Dos tiros, algunos otros episodios sórdidos de los que no me he querido enterar. Se acabó lo que se daba). Ahora la noticia, la noche anterior, que los tres niños y su chofer secuestrados por cuaranta días habían sido, finalmente, asesinados. No lo sabíamos, no había ocurrido, pero más tarde, ese mismo día, un reportero gráfico que cubría las protestas también sería asesinado con un tiro en el pecho en la misma autopista donde veíamos el Guaire. Pump. Seis muertos.

No es nuevo. Es notorio, pero no es nuevo. A. me contaría, al día siguiente, el comentario de un niño: no sé por qué tanta protesta porque mataron a esa gente. En el barrio matan a un gentío todas las semanas. Una persona lo decía de otra forma esa tarde en un programa de radio: más muertos que en Iraq. Que no es decir poco. Las dos miradas son la misma.

Sería por eso que en la cola la gente se quejaba poco. Veía el Guaire. Hablaba. El conductor de una camioneta de carga me explicaba que venía de Valencia. Me pidió un cigarrillo. Me explicó que él sabía que sería un día de mucho sol desde temprano en la mañana. El sol estaba rojo, rojísimo. Le dije a mi ayudante que lo que venía era candela, me decía. Tenía almuerzo, eso no le preocupaba. También tenía agua. Estaba a la orden, cuando quisiera. Atrás, en un toyota vinotinto, una señora hacía intentos por ventilar a su bebé de tres meses. No hablamos nunca. De tanto en tanto nos mirábamos, nos sonreíamos. El visitador de empresas polar, en cambio, no paraba de hablar. Me comentaba que lo duro iba a ser en la noche, cuando llegaran los malandros. Uno casi podía imaginar cuáles podrían ser los métodos que él recomendaría para salir de tanto drama. No pregunté.

Las colas nos hacen parlanchines, falsamente fraternos. Es inevitable, no queda alternativa. Conversaba, escuchaba las versiones que la gente tenía de las noticias: el problema era que toda la gente secuestrada, asesinada, fue detenida por falsas alcabalas policiales. Los policias son malandros con uniforme, decía uno. No, con Barreto ahora no tienen uniformes, replicaba otro. La gente sonreía, que es casi lo único que te queda cuando estás adolorido y no hay remedio.

De tanto en tanto, en mitad del calor, del sol del mediodía, la gente volvía a sus carros. Se dispersaba. Entonces era cuando uno tenía tiempo de caminar hasta el borde de la autopista, mirar el Guaire. Una amiga muy querida se cayó un día, hace años, cuando era estudiante. Como a un kilómetro del lugar donde yo estaba. Debió ser una caída como de cinco, siete metros, pensaba ahora, mirando el Guaire. Casi todo el mundo quedó a salvo. Lo único fue la hepatitis. Tiene que darla. Cuando uno mira al Guaire por cuatro, cinco, seis horas, uno nota que lo menos que puede dar es hepatitis. Lo sabes, lo olvidas, lo vuelves a saber, lo vueles a olvidar.

Hace años, no sé cuántos, una gente recorrió todo el río en una balsa. No comprendo por qué. Creo recordar que consistía en el propósito de hacer notar que el río, después de todo, podía ser navegable. En Caracas de tanto en tanto aparecen vallas que dicen: Rescatemos al Guaire. Hace años, de niño, recuerdo haber leído una que decía así: El Guaire es nuestro. Conservalo rescatado.

Nunda comprendí cómo demonios podía alguien pensar que el Guaire había sido rescatado. El miércoles, insolado, adolorido, triste, comprendí la mentira, la genialidad de la mentira: poco importan que pases seis horas junto a él. Poco importa que pienses que es un basurero producto de una negligencia organizada, programada, fría. Poco importa que sepas que en otro tiempo, en otro cielo, el basurero de hoy fue alguna vez un recodo entre árboles de acacia, entre la caligrafía salvaje de las espigas. Te acostumbras. No puedes no hacerlo. Algo, alguien, lo comprendió hace tiempo. Puede existir así, puede seguir siendo ese basurero insaluble, esa herida marrón que atraviesa a la ciudad del plomo y el cuchillo. Aún cuando te sabes engañado, aún cuando te sabes habitante de un tremedal roto por la ineficiencia, por el desamor, por la desidia, no puedes de dejar de pensar que a su manera tiene algo de mar, que a su manera encierra el candor de los ríos de la infancia, de los caudales emocionados. Puedes ver correr latas de refresco, envases plásticos de enjuage, cortes de anime, cartón corrugado, ramitas rotas y aún así sucumbes a la hipnosis, a su sonido sincopado. Vives en un basural, pero al rato ni lo notas.

Las trancas se terminan. Los muertos, todos los muertos, siguen muertos. El Guaire sigue siendo el Guaire. Nada hace pensar que dejará de ser la herida rota y sucia que recorres todos los días. No importa que así sea. Vives adentro. Esa es la genialidad, el horror, el truco más astuto. Siempre.

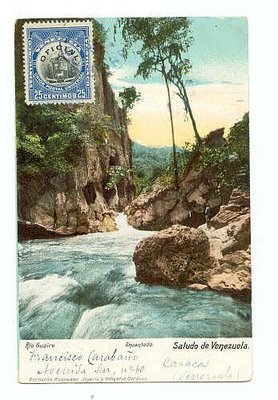

Imagen del río Guaire, 1908. Tomada justo de aquí

<< Home