"Boom! Boom! Boom!"

Una corroboración de que nadie sabe para quién trabaja: hace dos días se cumplió el aniversario número 65 del ataque a Pearl Harbor. Aún así, es posible que lo poco que quede de ello sea, de pronto, ese bodrio de interpretación que, en su momento, nos infringió Mr. Affleck en una película cargada de demasiada azúcar autocomplaciente como para no temer, con horror, un coma diabético, o incluso algo peor.

No tengo el propósito de ponerme pedante y simular algo que no soy: un profesor de cabello blanco, lentes de doble foco y sweater desteñido, interpretando a un lúcido lector de la historia en mitad de un auditorium donde sólo existe la compañía del silencio o, a lo sumo, el chirrido de una barra de tiza contra el falso cesped marchito y pisoteado de un pizarrón. Aún así, supongo que no es demasiado loco proponer que Pearl Harbor, a su manera, cambió parte de la historia del siglo XX en la medida en que dio inicio a ese furor de policía del mundo en que los EEUU acabó por convertirse con el paso de los años.

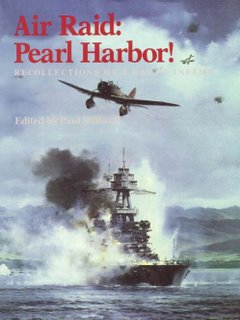

Al menos en mi mitología personal, Pearl Harbor implica, sobre todo, el primer eslabón en una cadena de venganza y retaliación mezclada con locura que comenzó con el ataque de Doolittle contra, ¡nada más y nada menos: el propio Japón! (los signos de exclamación son sintomáticos: repiten un programa radial con propaganda de guerra, pero asumen, al menos, que alguien puso la carne en el asador). El ataque de Doolittle habría sido más que suficiente para la lógica del toma y daca; sin embargo, no pareció serlo para el sentido de la autocomplacencia gringa, expresado de un modo prístino años después en un film como Tora! Tora! Tora!, donde un guionista inspirado pone en boca del almirante Yamamoto toda una apología (probablemente apócrifa) sobre el despertar del gigante dormido, al mejor estilo de quien cuando no la gana, al menos la empata. Para entendernos: una cosa es el bombardeo de la escuadra de Dolittle sobre Tokio como respuesta enfática y otra, muy distinta, el horror de los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki, posiblemente una de las acciones retaliativas más excesivas y bochornosas de toda la historia humana.

Pero el ataque a Pearl Harbor implica algo mucho más sutil en lo que también conviene pensar: implica lo que le puede pasar (y de hecho le pasa), a más de uno cuando no toma sus respectivas previsiones. Dicho de un modo más directo: para lo que pueda valer, la madrugada del 7 de septiembre de 1941, se activaron al menos cinco alarmas de un posible ataque, cada cual asumida con más ineptitud que la anterior.

Para nada. Sólo para que Ben Affleck amaneciese, si la memoria no me falla, en mitad de una borrachera pobremente heróica, con una resaca del tamaño de los torpedos que hundieron irremisiblemente a un buque como el Arizona.

La conclusión es obvia: ser una víctima a quien volvieron papilla una vez es una cosa, y se lamenta. Eso ocurrió con Pearl Harbor y ocurrió, para una nueva generación, con el World Trade Center (un edificio que, dicho sea de paso, fue construido años después por Minuro Yamasaki). Convertirse, como es el caso gringo, en una suerte de máquina de retaliación a escala planetaria es otra cosa y se ve, en el fondo, muy mal y es un exceso. Sería tanto mejor comprender que si estás en peligro de que te caiga toda una caballería imperial con más de trescientos aviones zero repletos de artillería y no te has dado cuenta, siempre será mejor que consideres que hay algo de bizarro en tener el cerebro anegado de cerveza caliente y el patetismo estético de cargar un arreglo de guirnaldas con flores de Honolulu colgado al cuello, por poner un sencillo e ilustrativo ejemplo, en lugar de salir en singular venganza a destruir lo que queda de mundo.

Bueno, eso más o menos.

<< Home